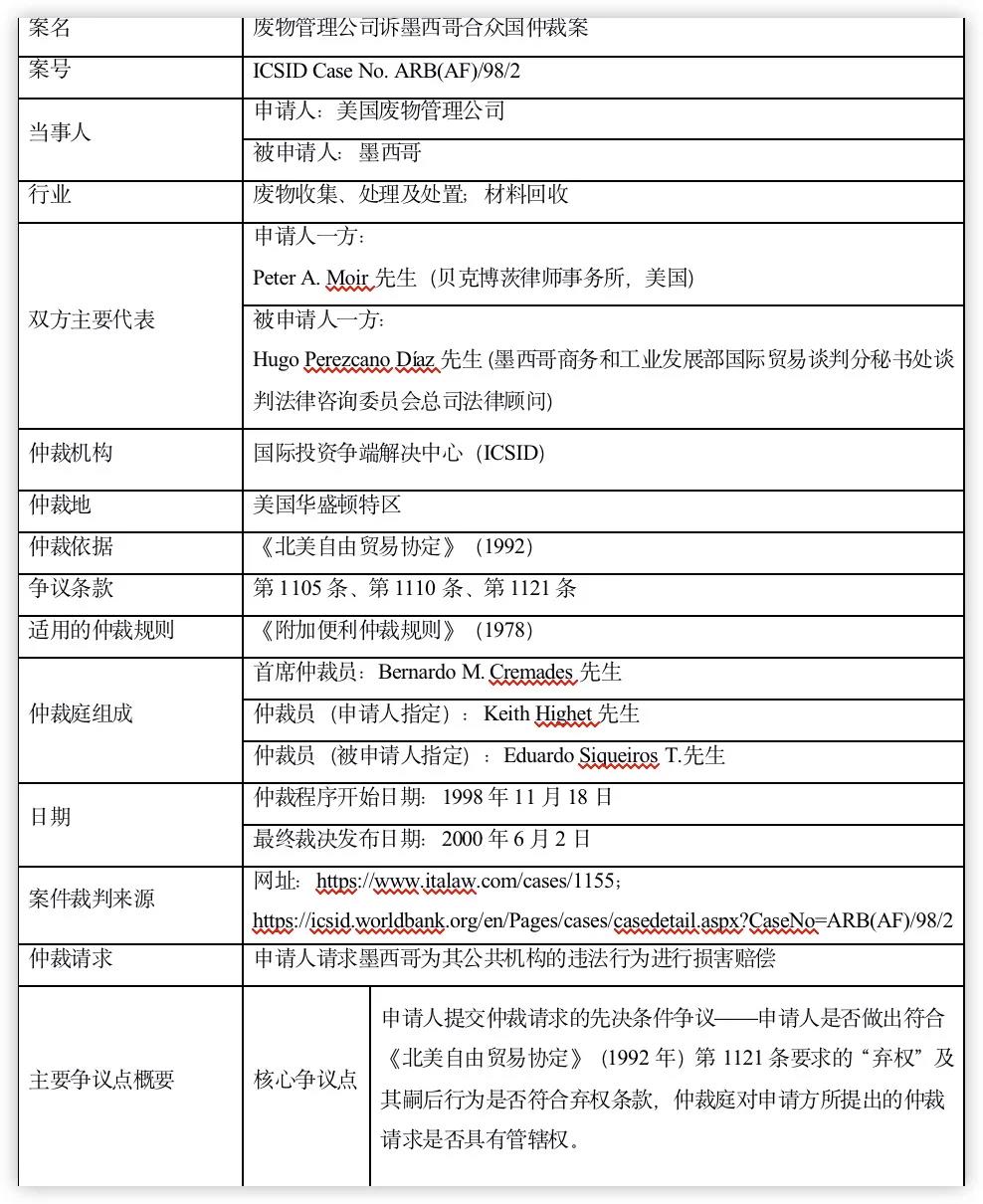

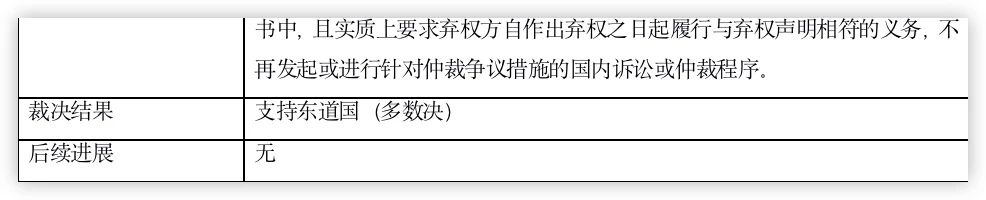

中國貿促會法律事務部投資仲裁案例課題成果選登|廢物管理公司訴墨西哥合眾國仲裁案

隨著“一帶一路”持續推進和中國企業“走出去”步伐日漸加快,中國對外投資達到跨越式發展,實現了由利用外資大國向對外投資大國的轉變。目前,中國已成為全球第二大對外投資國,吸引外資金額也位居全球第二位,企業普遍反映需要專業化、國際化的投資爭端仲裁專業解讀。鑒此,中國國際貿易促進委員會法律事務部委托武漢大學國際法研究所牽頭相關團隊開展投資仲裁案例研究,為“走出去”企業提供看得見、摸得著、用得到的公共法律服務。

為盡快推廣項目研究成果,課題組將挑選部分投資仲裁案例通過公眾號定期推送,歡迎讀者持續關注并提出寶貴批評意見。

聯系方式:

國家高端智庫武漢大學國際法研究所漆彤教授,027-68753761。

中國貿促會法律事務部楊敏、王一斐,010-88075551。

一、案件事實

(一)投資事實

美國廢物管理服務公司是根據美國特拉華州法設立的一家公司,其擁有并控制著在墨西哥的分公司Acaverde分公司。由于墨西哥阿卡普爾科市、格雷羅州的政府官員和墨西哥公共工程和服務銀行(BANOBRAS)積極鼓勵申請人對墨西哥企業進行長期投資,為阿卡普爾科市提供廢物管理服務,1995年初,申請人的墨西哥分公司依法申請了一項為期15年的獨家特許。根據特許協議,Acaverde分公司將提供街道清潔和其他公共廢物管理服務,設計、建設并運營一處固體垃圾填埋場,并根據合同享有收集和處理阿卡普爾科市特定區域所有固體廢物的專屬權利。Acaverde分公司按月收取阿卡普爾科市的服務費,由BANOBRAS銀行提供擔保,并根據另一項獨立的信用額度協議由格雷羅州提供反擔保。

(二)被訴行為

1995年8月15日,Acaverde分公司開始在特許區域內收集固體垃圾,并經過三個月建設所有設施,于1995年11月15日開始街道清理,一直持續到1997年11月12日。因為提供服務,Acaverde分公司向阿卡普爾科市開具了17個月的發票,但阿卡普爾科市只在1995年12月至1996年2月這前三個月進行了部分或完整地支付,在未按照特許要求通知Acaverde分公司存在違法行為并提供補救機會的情況下拒絕支付。BANOBRAS只部分地履行了兩個月的擔保義務,完整地向Acaverde分公司支付了兩個月費用。此外,阿卡普爾科市沒有實現Acaverde分公司的專屬權利,強迫Acaverde分公司虧本運營或承擔喪失特許的風險。最終,阿卡普爾科市和格雷羅州非法地將Acaverde分公司的特許權轉給了第三方。根據NAFTA第105條,被申請人有義務確保采取為使NAFTA的規定發揮效力的所有必要措施,包括其政治分支機構的遵從。因此,申請人主張,墨西哥公共機構的行為違反了墨西哥根據NAFTA第1105條第1款對其承擔的國際法義務,包括公平公正待遇和全面的保護與安全,同時構成NAFTA第1110條的征收。

(三)程序時間軸(主要)

-

1998年9月29日,本案仲裁申請人代表自己和Acaverde分公司向ICSID秘書長請求批準適用ICSID秘書處程序管理附加便利,并依據《附加便利仲裁規則》第2條發出了提起仲裁程序的通知,請求墨西哥政府就其公共機構被控違反NAFTA第1105和1110條義務的行為進行損害賠償。

-

1998年11月18日,ICSID秘書長通知當事人其批準適用附加便利并進行了登記,從而啟動了相關的仲裁程序。

-

1999年6月3日,仲裁庭組成。

-

1999年9月29日,申請人提交包含有關管轄權和實體請求的所有事實和法律問題的訴狀。

-

1999年11月5日,被申請人提交答辯狀,包括對仲裁庭管轄權提出異議。

-

1999年12月3日,仲裁庭成員Julio Trevi?o Azcué先生以健康原因提出辭任。

-

2000年1月4日,墨西哥政府指定Eduardo Siqueiros T.先生為新仲裁員,后者根據《附加便利仲裁規則》第18條的規定接受了指定。

-

2000年1月31日,因重新指定仲裁員推遲的庭審會議在華盛頓召開,加拿大政府和美國政府皆派代表出席。

-

2000年6月2日,仲裁庭在美國華盛頓做出裁決。

(四)仲裁請求

1. 仲裁申請人的仲裁請求

(a) 認定申請人是NAFTA所保護的投資者。

(b) 認定NAFTA所保護的申請人的投資包括:根據特許投入Acaverde分公司經濟活動的資源,Acaverde分公司根據特許應得的服務收入,Acaverde分公司的企業價值。

(c) 認定墨西哥政府為格雷羅州、阿卡普爾科市和BANOBRAS的行為承擔責任。

(d) 認定格雷羅州、阿卡普爾科市和BANOBRAS的行為取消了特許并剝奪了財產,構成對申請人特許權的征收,違反NAFTA第1110條。

(e) 認定格雷羅州、阿卡普爾科市和BANOBRAS通過這些行為武斷地違反了它們根據特許和信用額度協議所承擔的實質義務,無論是否違反NAFTA第1110條,這些行為都違反了NAFTA第1105條。

(f) 裁定墨西哥政府根據享有特許權并持續經營的Acaverde分公司的公平市場價值向申請人支付630,600美元。

(g) 裁令墨西哥政府根據申請人因征收而遭受的損失向申請人支付630,600美元。

(h) 裁令墨西哥政府向申請人支付因本仲裁程序產生的費用,目前已超過1200,000美元。

2. 被申請人的反對意見

(a) 裁令終止對實體問題的審理程序并解決其是否有管轄權的先決問題。

(b) 駁回仲裁請求,因為申請人和Acaverde分公司沒有放棄在國內程序中對申請人主張違反NAFTA第11章的相同措施進行索賠的權利。

(c) 裁令申請人支付被申請人的仲裁費用,包括律師酬勞和費用。

(五)仲裁庭結論

1. 裁定仲裁庭對爭議問題無管轄權,支持被申請人關于申請人違反NAFTA第1121條第2款(b)項先決條件的主張。

2. 裁令申請人支付本仲裁程序的費用,各當事人支付各自為辯護所產生的費用。

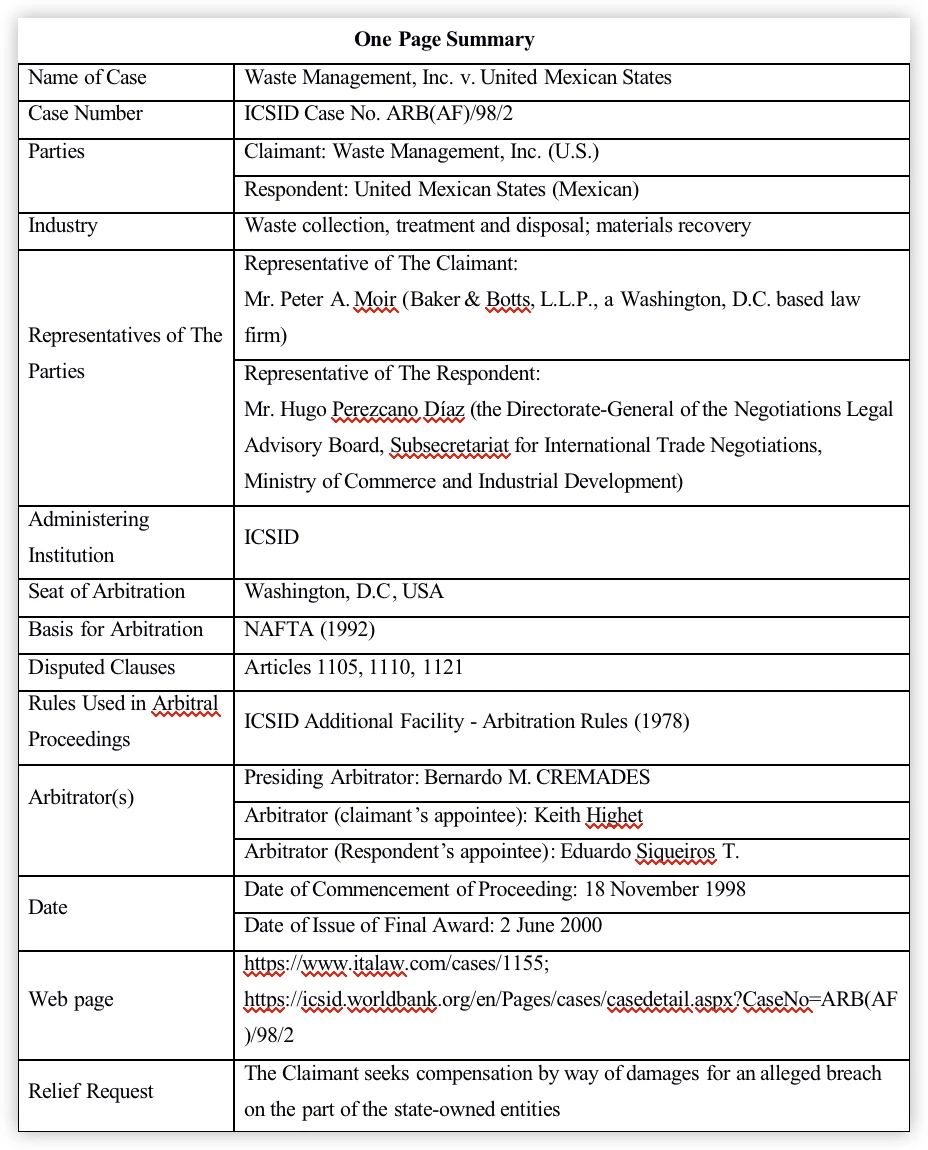

二、主要法律爭議:申請人是否做出了符合NAFTA第1121條的棄權

本案法律爭議圍繞NAFTA第1121條所規定的提起仲裁請求的條件之一——棄權。該條第1款(b)項規定:“爭議投資者僅在滿足下列條件的情況下才能依據第1116條提起請求:……(b)投資者以及企業(當請求針對構成法人并由該投資者所有或直接或間接控制的另一締約方企業的利益損失或損害時)放棄依據任一締約方的法律向任何行政法庭或法院發起或繼續與被控違反第1116條的措施相關的任何程序或其他爭端解決程序的權利,除非是依據被申請人的法律向行政法庭或法院發起或繼續的不涉及損害賠償只為尋求禁令、確權或其他特別救濟的程序。”申請人在1998年9月29日做出的仲裁通知中納入了棄權,并含有附加聲明:“在不違反NAFTA第1121條所要求的棄權的情況下,申請人在此說明,上述棄權不適用于涉及被申請人被控違反NAFTA第11章以外的其他法律,包括墨西哥的國內法,所施加的義務的任何爭端解決程序。”鑒于此,1998年11月3日,ICSID通過其法律顧問向申請人發函,請求確認其做出的棄權適用于在墨西哥進行的可能涉及被控違反其他法律所施加的任何義務、在本質上并不區別于成員方依據NAFTA第11章所承擔的義務的任何爭端解決程序,除非是不涉及損害賠償只為尋求禁令、確權或其他特別救濟的程序。

(一)申請人的主張

申請人稱其在仲裁通知中做出了符合NAFTA第1121條要求的棄權。

首先,1999年11月3日,申請人向ICSID的法律顧問發函確認,其在仲裁啟動通知中所包含的棄權適用于在墨西哥進行的可能涉及被控違反其他法律所施加的任何義務,在本質上并不區別于NAFTA成員方依據NAFTA第11章所承擔的義務的任何爭端解決程序,除非是不涉及損害賠償只為尋求禁令、確權或其他特別救濟的程序。且申請人認為,就廢物管理公司為解決與墨西哥政府之間的爭端在NAFTA所提供的救濟方式之外,并不存在關于墨西哥政府在其中作為當事人的爭端的未決法律程序。

關于被申請人所提出的Acaverde分公司啟動的國內程序,申請人辯稱,該公司在這類程序中并未主張墨西哥政府有任何與NAFTA相關的違反國際法的行為,因而不能認為這些程序對墨西哥政府造成了不利或迫使其同時為違反NAFTA的指控進行重復抗辯。

(二)被申請人的主張

被申請人對申請人所提交棄權的形式和內容提出異議,主張申請人沒有做出符合NAFTA第1121條規定條件的棄權。尤其是,1999年11月5日,被申請人提交有關仲裁庭管轄權問題的答辯狀強調,一方面申請人提交的棄權存在形式和實質上的缺陷,另一方面Acaverde分公司仍然在國內法院和其他仲裁庭就同一問題進行訴訟或仲裁,從而違反NAFTA第1121條規定。

被申請人以Acaverde分公司在國內發起的未決法律程序,即針對BANOBRAS的兩項訴訟和針對阿卡普爾科市的一項仲裁程序,作為證據。而且,申請人已經援引這些程序所針對的措施作為被申請人違反NAFTA的措施,即阿卡普爾科市拒絕支付Acaverde分公司根據雙方達成的特許協議所開具的發票的被控措施,以及BANOBRAS根據與阿卡普爾科市所達成的信用額度協議作為后者的保證人拒絕支付該發票的被控措施。

就申請人為Acaverde分公司啟動國內程序所做的抗辯,墨西哥政府在1999年11月16日提交的答辯狀中再次強調,申請人在國內程序和對本仲裁庭提起的請求中尋求重復救濟,因為兩案所解決的是同一事項,都針對由墨西哥政府負責的國營組織和政治分支機構發起的行為。

(三)仲裁庭的裁定

1.仲裁庭多數成員的裁定

NAFTA第11章B節第1121條列出了提交仲裁程序的兩個先決條件,即將申請人的同意記錄在案,以及放棄在任何行政法庭或法院發起或繼續任何與被控違反NAFTA第1117條的措施有關的程序的權利,除非是不涉及損害賠償只為尋求禁令、確權或其他特別救濟的程序。仲裁庭認為其應以該條所規定的條件審視同意和棄權的產生,且在其探究是否存在與棄權條款所要求的條件相符的真實意思表示時應評估棄權方的行為是否有效遵從了棄權條款。

首先,就棄權的概念和內容而言,棄權是單方面行為,在任何情境下,一項棄權的要求都意味著對權利的自愿放棄,因為該行為通常導致對既有法律地位的實質性變更,即權利的喪失或消滅。因此,棄權需要權利所有人行使處分權以產生這種法律效果。無論如何,棄權必須清楚、明確和無條件。所以,根據NAFTA第1121條第2款(b)項的規定提交的任何棄權必須依據所提出的申請或請求,所有用語需清楚地表達擬做出棄權的當事人對特定權利的放棄。對于棄權的生效時間,棄權必須與《附加便利仲裁規則》第2條所規定的通知共同提交,且自當日起,棄權將完全發生效力,棄權方需遵守其中的所有條款。在本案中,申請人于1998年9月29日向ICSID秘書長提交仲裁請求的通知,故自該日起,申請人就負有遵守其所作棄權的義務,不應就請求構成違反NAFTA規定的那些措施向其他法院或法庭提起或繼續任何法律程序。

其次,任何棄權都內含著棄權的主體在形式和實質上的行為。為此,本仲裁庭考查了申請人是否確實按照NAFTA規定的形式要件提交了棄權以及是否通過放棄或停止向其他法院或法庭發起平行程序實質性地遵守了棄權條款。就形式要件而言,NAFTA第1121條第3款明確列出了申訴投資者在提交任何一項棄權時需遵守的三個特定形式要件:以書面形式提交、發送給被申請方并包含在仲裁請求書中。申請人恰當地遵守了這些條件,因為其書面文本發送給了被申請方,并且包含在了1998年9月29日的仲裁請求通知中。因此,仲裁庭認為申請人做出的棄權不存在被申請人所指出的形式缺陷。

此外,棄權行為涉及棄權方的意圖聲明,在邏輯上需要與該聲明相符的特定行為。NAFTA第1121條所要求的棄權需要棄權方通過放棄就被控違反NAFTA規定的措施向其他法院或法庭發起或繼續任何法律程序來表示其意圖。而且,這種對權利的放棄應當自棄權提交之日,即1998年9月29日起生效。本仲裁庭認為,下列關于Acaverde分公司在NAFTA第1121條棄權做出前后發起國內程序的事實已經得到證明:第一,1997年1月31日,Acaverde分公司發起了對BANOBRAS的首次訴訟,涉及未支付發票的全部金額和損失,本案于1999年10月6日審結;第二,1998年8月11日,Acaverde分公司對BANOBRAS提起第二次訴訟,同樣針對其違反特定發票支付,1999年3月9日結案;第三,1998年10月27日,Acaverde分公司在墨西哥城商務部常設仲裁委員會的主持下對阿卡普爾科市提起仲裁請求,主張未支付服務的損失和違反特許協議中的一系列義務,程序自1999年7月7日終止。

按照申請人自己對棄權的解釋,其棄權只針對明確主張違反NAFTA第11章中國際法義務的程序,不針對包括墨西哥國內法在內的其他法律施加的義務。根據這一思路,申請人的確遵守了其棄權條款,因為Acaverde分公司沒有在其他法院或法庭明確援引其認為被違反的NAFTA規定,而只運用了墨西哥國內法律規定。但仲裁庭認為,這種對其行為的正當化辯解是不成立的:首先,同一措施可能在不同法院或法庭產生不同類型的訴請。因此,在墨西哥法中構成違約的行為可能被理解為NAFTA第1105條所規定的政府違反對外國投資的公平公正待遇或第1110條中的“征收”。總之,仲裁庭在此階段不應深入分析案件的實體問題。其次,當棄權是提起仲裁請求的先決條件時,為考慮一項棄權是否有效,需證明在國內法院或法庭提起的訴請直接影響仲裁,因為其針對的措施包括在現有的仲裁程序中被控違反NAFTA的措施。實際上,在國內場合提起的法律程序可能和NAFTA項下的仲裁同時存在,當它們的法律基礎產生于相同措施時,便不能同時進行,因為存在申請人可能獲得雙重救濟的風險。在本案中,仲裁庭認為Acaverde分公司發起的國內程序為NAFTA第1121條所禁止,因為它們針對的是在本仲裁中被控違反NAFTA規定的措施。申請人在1999年11月9日有關管轄權問題的書面陳述中承認這一點。而且,申請人的代表在1999年2月10日發送給墨西哥政府代表的函件表明,申請人從未打算放棄國內程序,相反,其明確的意圖是繼續針對BANOBRAS和阿卡普爾科市的法律程序。因此,申請人所做的解釋與NAFTA第1121條所規定的棄權是相矛盾的。

綜上,仲裁庭不認為申請人在其仲裁請求書中做出的棄權有效。

2. 異議仲裁員的不同意見

對于本案仲裁庭多數成員所作出的裁決以及在多個關鍵問題上的推理,申請人指定的仲裁員Keith Highet先生持不同意見。

首先,Keith Highet先生不認為棄權的用語需明確。他認為,NAFTA的規定沒有要求棄權要以任何特定形式提交,沒有明確撤銷或停止任何法律程序,也沒有要求不啟動這種法律程序,而只要求發送有關放棄啟動或繼續程序的權利的證據。總之,NAFTA第1121條第1款所表述的棄權要求是不明確的。該條第3款規定“此條所要求的同意和棄權應當書面,發送給被申請方并納入仲裁申請書中。”在表明“應當書面”時,其亦未明確棄權用語所使用的形式,說明用語的使用形式可以多樣化。而且,NAFTA英文版本的第1121條第3款規定的是“該條所要求的一項同意和棄權應當書面”,而不是“該條所要求的特定同意和棄權應當書面。”這進一步暗示,NAFTA申請人在擬定要表達“一項棄權”的用語時是有自行裁量余地的(have leeway)。

其次,Keith Highet先生也不認為申請人的附條件用語必然使棄權無效。在其看來,申請人所提供的棄權被附加了種種條件、限制、保留或理解。在申請人于1998年9月23日的信函和幾天之后于1998年9月29日再次向ICSID提交的仲裁請求通知中,一開始可能構成棄權保留、限制或條件的用語被轉化成了一種“理解”(understanding)。而第1121條并未提及可能會或可能不會被附加于棄權文字的任何條件或理解。顯然,在書面棄權中對其實質不具有否定效力的一項保留或條件無關緊要,除非是對其實質有否定或削弱效力的保留或條件。在本案中,申請人所謂的“理解”受限于明確的前提——“不違反NAFTA第1121條所要求的棄權”,這似乎會消除對第1121條的棄權要求的任何潛在否定效力。即便沒有“不違反”這一用語,申請人對棄權所附加的理解也并不與第1121條的要求不一致。根據ICSID接收和發送的信函所引入、適用和接受的“實質”測試,如果一項棄權適用于涉及被控違反其他法律所施加的、實質上并未區別于NAFTA成員國根據NAFTA第11章所承擔的任何義務而在墨西哥進行的爭端解決程序,那么該棄權就是可接受的。所以,申請人的觀點雖然可能并非以最佳方式表達,但實際上是對的,因為對違反墨西哥法的行為進行墨西哥國內救濟的請求不同于針對違反NAFTA的行為尋求NAFTA項下救濟的請求。在法律術語上必須區別墨西哥根據墨西哥法所承擔的法律義務和墨西哥根據NAFTA所承擔的國際條約義務項下的法律義務。

再次,該仲裁員梳理了“措施”、“違法”、“關于”等概念,其認為Acaverde分公司針對BANOBRAS和阿卡普爾科市的訴訟與仲裁依據的是《墨西哥民商法典》,而非NAFTA。而且在這些法律程序中,申請人都沒有主張被拒絕給予符合國際法的待遇。另外,申請人根據第1110條和第1105條所提出的請求比這些程序中的訴訟請求和仲裁請求要廣,且是在不同平臺進行的。該仲裁員認為Acaverde分公司針對BANOBRAS的訴訟請求及其對阿卡普爾科市的仲裁請求并非在事實上等同于NAFTA第11章下的請求。相應地,申請人提交的第1121條下的棄權與在墨西哥法庭所進行的訴請不矛盾。而且,只涉及合同請求的訴訟不能構成第1121條項下“關于被申請人被控違反第1116條的措施的程序”。

另外,該仲裁員對于申請人的行為是否致使其棄權無效也發表了不同意見。仲裁庭多數成員認為,申請人在墨西哥繼續起訴和上訴中的實質行為對于其不具備管轄權有決定性影響,因為這使得在NAFTA仲裁開始時做出的任何正式棄權不適格(disqualify)或無效。該仲裁員認為,如果第1121條的棄權意在涵蓋任何和所有同時進行的法律活動,那么顯然,申請人在墨西哥的行為將與之相違背,并使棄權無效,即使棄權在做出時表面上看足夠正式。但是,如果第1121條的棄權只關乎同時進行的特定類型法律活動,那么只有當申請人在墨西哥的行為明確與該類法律活動相關時才違反棄權。兩者訴因(cause of action)是不同的:在墨西哥法庭的是當地的商事訴請,而在本仲裁庭的是國際條約訴請。

除了上述要點,該仲裁員還有如下考量:第一,在本案中,仲裁庭在審查管轄權異議問題時有必要將考查延伸到實體層面。如果對BANOBRAS的兩項訴訟和針對阿卡普爾科市的仲裁所涉及的訴請進行考查,就會發現1998年和1999年在墨西哥進行的訴訟從表面上就不是與申請人所控征收或國有化“措施有關的程序”,因為在墨西哥的索賠額超過800萬美元,少于在本仲裁中的索賠額。第二,多數仲裁員將NAFTA第1121條解釋為一種附加要求,即應當撤銷棄權所針對的訴訟,不能再啟動新的訴訟,也不能進行上訴。對此,該仲裁員認為,如果NAFTA第11章要求申請人終止在國內法院的訴訟活動,則成員國完全可以做出這種約定,但該章規定了第1121條第3款的形式要件。而且,如果要求申請人在NAFTA仲裁一開始提交書面棄權,然后要求其終止當地的未決訴訟活動(如仲裁庭多數決所言),那么,書面棄權就沒有存在的意義,將其發送給被申請人也不能帶來任何利益或結果,因為申請人應當且已經完成了棄權所要求的行為。而且,仲裁庭多數決的分析沒有考慮申請人的行為符合第1121條的日期問題。將第1121條解釋為要求積極終止法律程序并積極地發送棄權,實際上削弱了書面棄權的可信度或有效性,不符合一開始就發送棄權的要求。第三,NAFTA第1120條第1款的附件(Annex 1120.1)禁止外國投資者同時在根據NAFTA產生的仲裁和向墨西哥法院或行政法庭提起的法律程序中控告墨西哥違反第11章的義務。鑒于墨西哥憲法規定條約法自動作為墨西哥國內法適用,該仲裁員認為此附件比第1121條的棄權更穩妥,更適合在墨西哥法院阻止任何使墨西哥政府被控違反NAFTA第11章中義務的法律程序。而無論是在墨西哥國內法院,還是本仲裁程序中,墨西哥政府都從未援引這一規定,可進一步說明根據NAFTA提起的請求所針對的義務不同于墨西哥當地法律程序中所涉及的義務。

最后,關于NAFTA第1121條背后的政策考量,該仲裁員結合NAFTA成員國在本案中提交的意見以及它們的可能立場認為,NAFTA第1121條是為了避免“挑選法院”,但并不阻止在當地提出但被拒絕救濟的商事請求構成后續NAFTA程序的組成部分。如果申請人為了參與NAFTA仲裁需放棄與商法補償相關、和NAFTA請求有關聯但并非NAFTA請求的所有當地救濟,申請人的代價太大,絕非NAFTA成員國的合理意圖。且該仲裁員認為,如果嗣后行為可以使棄權不適格,那么有缺陷的棄權應當可彌補。否則,要求申請人在發送棄權的同時撤銷所有尋求當地救濟的爭訴程序是荒唐的。

三、簡要評析

本案爭議焦點相對單一,集中于NAFTA第1121條中的棄權要求。將投資者自愿放棄向東道國國內法院或行政機關尋求救濟的權利作為其提起國際投資仲裁請求的前提條件,是避免投資者就東道國的相同措施同時尋求東道國當地救濟和國際投資仲裁救濟的有效工具之一。除了NAFTA,2010年《哥倫比亞-韓國BIT》[ 參見2010年《哥倫比亞-韓國BIT》第12條第6款。]等國際經貿協定也納入了棄權要求。但是,包括NAFTA第1121條在內的棄權條款對于棄權的具體要求并未作出詳盡的規定,在適用上容易產生不同理解和爭議,本案即為典型。僅從NAFTA第1121條第3款所規定的要件來看,申請人所做的棄權似乎是適格的。但仲裁庭認同了被申請人主張的對棄權的形式和內容進行審查的方法,總結出了棄權的形式和實質要件。不過,仲裁庭成員對于棄權是否滿足實質要件的標準存在分歧:仲裁庭多數成員認為申請人沒有做出符合NAFTA第1121條要求的棄權,是因為申請人在仲裁通知中做出棄權的意思表示之后,仍然在墨西哥國內繼續著針對投資仲裁爭議措施的訴訟和仲裁。申請人指定的仲裁員則以墨西哥國內法律程序所針對的是墨西哥公共機構違反國內法義務,而非依據NAFTA所承擔的國際法義務為由,認為在墨西哥進行的國內程序不構成申請人所提起的國際投資仲裁的平行程序,沒有違反棄權義務。產生這種分歧的關鍵在于認定重復救濟的標準是準據法還是爭議措施。此外,對于棄權是否能夠附加條件、限制或保留,有缺陷的棄權是否有機會彌補等,本案仲裁庭成員亦未達成一致,在此后的Detroit International v. Canada案中,這些問題再次引發爭議,該案仲裁庭采取了與本案仲裁庭多數決相同的立場,即棄權不能附條件或保留,且對有缺陷的棄權進行補救是無濟于事的。